げんどう ゆうこ

げんどう ゆうこ今日は、ORIDという振り返りの手法をご紹介する記事です。5年くらい前に教えていただいたのですが、ちゃんと勉強してからやろうと思って今日まで放置してしまいました…ので、自分が学んだことをまとめる意味を含めて記事にしてみます。ファシリテーターの方向けの記事ですが、関心ある方ぜひどうぞ!

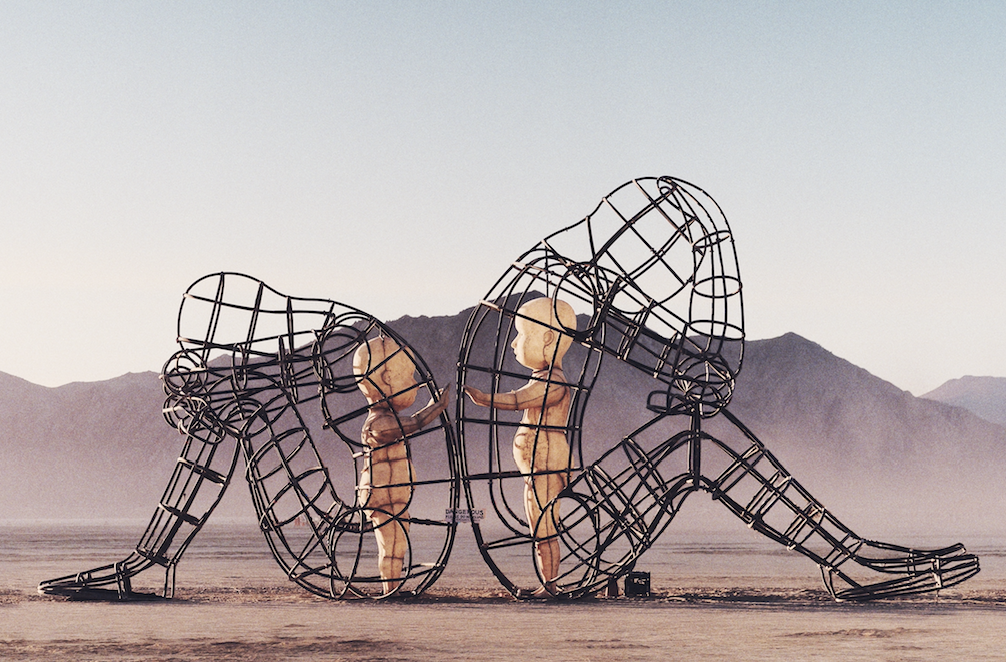

そもそも、振り返りとは?

振り返りとは?

体験を学びに変えるプロセスこと。何かを体験した時に、その体験を「どう自分、または自分たちのもの」にするかを確かにするために行います。研修やセミナー、ワークショップやプロジェクトの合間合間に行うことが多い。リフレクションとも言います。

例えば、同じ研修を受けているのに「昨日と何にも変わらない人」と「次の日から行動を変える人」がいます。その差は、その研修が自分にとってどんな意味があったか、どんな風に感じたのか、それはなぜか、そして日々に取り入れられることは何か、という「振り返る力」にあると言っても過言ではありません。

振り返る力が高い人は、日々のちょっとした体験からも学びますし、振り返る力が高いチームは、自分たちで判断して行動できるチームに育っていきます。

グローバルに使用されている振り返りの方法、ORID

今回、ご紹介するのは世界のファシリテーターが使用している振り返りの手法ORID(オーリッド)です。 ( KPTやYWTって日本で開発されたものですよね? おそらく… 。) カナダのNPO ICA(Institute of Cultural Affairs)で開発されたと聞きました。

KPTは Keep / Problem / Try と、フレームの頭文字をとったものですが、ORIDは

- Objective ( 事実 )

- Reflective ( 反応 )

- Interpretative (解釈 )

- Decision ( 決断 )

という、概念を指しています。この、フレームに沿った問いかけをファシリテーターが準備して連続的に問いかけることにより、体験→内省→行動へつなぎやすいですよ、というもの。つまり、少なくともファシリテーターが

- Objective question (客観的・事実を引き出す問いかけ)

- Reflective question (起きたことへの反応を引き出す問いかけ)

- Interpretative question (解釈や意味を引き出す問いかけ)

- Decision question (次のステップを引き出す問いかけ)

の4つは事前に考えておく必要があります。

もし、ものすごく振り返る力が高い人にとっては「この体験から学んだことを、あなたの日常にどう活かしますか?」という問いかけのみでもいいかもしれません。しかし、このステップを踏むことにより、振り返り・内省が苦手な人も、学んだことを次に活かす帰着がさせやすくなります。

ORIDの問いかけリスト

ORIDは振り返りの概念の頭文字をとったものなので、問いかけをファシリテーターが準備する必要があると書きました。ただ「じゃ、あとは考えてやってみてください 」も難なので、代表的な質問を下記にご紹介しておきます。

- Objective question (客観的・事実を引き出す問いかけ

-

何を聞いたり、見たりしましたか?

どのシーンが一番最初に思い出されますか?

印象に残った発言、出来事はなんですか?また、それはなぜ?

私たちはどんな行動をとりましたか?

誰が、どんな発言があなたの心に留まっていますか?

どんなイメージ、音、感触を覚えていますか? - Reflective question (起きたことへの反応を引き出す問いかけ)

-

それらはどんな影響をあなたに与えましたか?

どんな感情があなた(私たち)に湧きましたか?

気持ち、エネルギーが高まったのはどこでしょうか?それはなぜ?

気持ち、エネルギーが下がったのはどこでしょうか?それはなぜ?

グループが大きく反応したのはどこでしたか?

グループの感情はどのように移り変わりましたか?

モヤモヤした箇所はどこでしたか? - Interpretative question (解釈や意味を引き出す問いかけ)

-

どこがポイントだと思いましたか? それはなぜ?

これらにはどんな意味があると思いますか?

これらをあなたはどう捉えていますか?

何を学びましたか?

他にどんな理論、モデルが関連していると思いましたか?

それらの中で最も大切なのは? - Decision question (次のステップを引き出す問いかけ)

-

どんな風にこの経験を活かすことができますか?

今日私たちが見たこと、経験したことは、普段のあなたの何を変えますか?

この場に参加しなかった人に、この場のことをなんと伝えますか?

私の(私たちの) 何を、どう変えますか?

役立つことは何でしょうか?

とても小さな一歩はなんでしょうか?

何を増やす、減らす、始める、辞めますか?

※ ORID で検索すると英語で色々資料が出てきます。ORIDそのものについての説明はこちらの記事がわかりやすかったですし、問いかけはこちらのP2,3が参考になります。

どんな風に使用するの?

KPTやYWTもそうだと思いますが、ORIDもファシリテーターがどんな風に取り入れるかを考えて実践する必要があります。 (ORIDは、あくまで内省的な振り返りの手順と言いますか、このコンセプト、ステップで振り返ると効果的ですよ、というフレームでしかないからです)

例えば…

・ORIを皆で話し合いながら進め、Dを個人で考える。 (私が参加者として最初に体験したのはこの方法。最後にこのDで考えた自分の行動を一言ずつ皆で共有して、その場を終える、という流れでした。)

・単純に振り返りシートをORID形式で作成する

・ORを皆で行い、IDを個人で作業して考える→他の人と共有、も面白そう。

この辺は、ファシリテーターの皆さんなら、独自に考えて実践される技をお持ちだと思います。ぜひ色々工夫して取り入れてみてください。

いつ使うのが効果的?

新しい手法を学ぶとついつい「よし、すぐやってみよー!」と取り入れたくなりますが、いろんな種類の手法があるということは、それぞれに良さがあるということ。

KPTは業務の振り返りに、YWTは体験の振り返りに良いのでは?ということを友人のナカシマさんがブログに書いてますが、ORIDはYWT (やったこと、わかったこと、次にやること)をもう少し深く行いたいときに使用するのが良いのではないかと思います。

例えば・・・

研修やワークショップなどで新しいことを学んだ時など、自分の中にしっかり落とし込みたい時

私が先日参加したIAFのアジア大会 (様々なファシリテーターが集まるカンファレンス) では、いろんなセッションが開催されていたのですが、このセッションの最後の振り返りにはORIDを使うファシリテーターが結構いました。

ある程度しっかり振り返りのセッションの時間を確保できる時で、内省を丁寧に行いたい時

スピード感のあるワークを行なった後に、じっくり振り返りをしたい、とか本人の内面の気づきを強めたい時は良いと思います。

チームの学ぶ力を高めたい時

ORIDは事実と解釈を丁寧に理解することができるため、何が影響して気づきにつながったのか、誰のどんな発言がエネルギーを高めたのかなど、丁寧に振り返ることにより、チームが自分たちで学ぶ力が高まるのではないかと思いました。 私はシステムコーチング という、組織のコミュニケーションの質を高めるための連続セッションを行うことがあるのですが、その時などはぜひ取り入れたい。

日本ではまだ使っている人の少ない(?)、ORIDですが、振り返りをしっかり行うことは、体験をしっかり日々の行動に取り入れるためにとても大切なもの。引き続き自分でも実践をしていきたいと思います。もし、「こんな風に使ってみたら?」などアイデアがありましたら、ぜひ教えてくださいね!